Il manifesto in Svizzera (Ticino)

La rassegna di manifesti che presentiamo tocca un tema relativamente poco affrontato dal mondo artistico tradizionale. Quando si parla di arte perlopiù si pensa ad un dipinto, ad una scultura, ad un’opera architettonica, o più semplicemente fotografica. Questo perché spesso i mass-media hanno prevalentemente messo in risalto tali aspetti dell’espressione artistica dell’uomo.

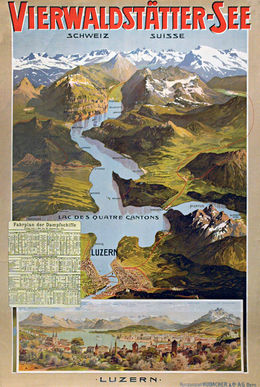

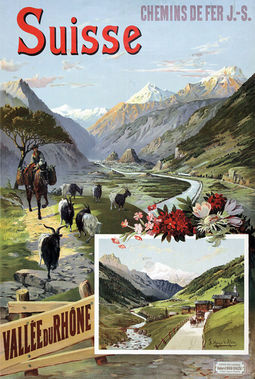

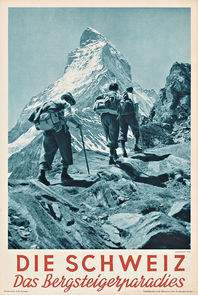

Uno degli scopi di questa tematica è quindi di rendere omaggio alla grafica espressiva del manifesto, inserendola di diritto nel contesto artistico cui storicamente appartiene. Il nostro intervento tocca in particolare il manifesto turistico nel contesto elvetico, pieno di colori e bellissimo nelle raffigurazioni delle nostre meravigliose località regionali.

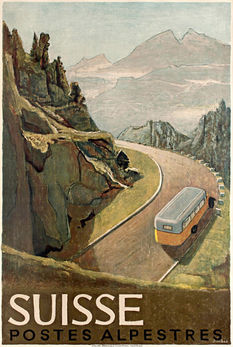

L’esposizione si sviluppa in più fasi, sempre dando risalto all’aspetto turistico, ricco di paesaggi e suggestivi mezzi di locomozione. I manifesti abbracciano un periodo di circa 70 anni, tra la fine del XIX secolo e la fine degli anni ‘50 del XX secolo, forse il più fecondo come creatività artistica, pittoricamente parlando.

Turismo, manifestazioni e mezzi di trasporto

Storia del manifesto in breve

L’evoluzione dei costumi, modi di vivere, gusti, idee e desideri, sono stati nell’arco di oltre due secoli (da alcuni decenni dopo la rivoluzione francese fino ai nostri giorni) spesso incisivamente raffigurati attraverso le immagini del manifesto. Nelle sue differenti e molteplici forme espressive, la storia del manifesto è andata un po’ a braccetto con quella dell’uomo. L’origine del manifesto è antichissima, basta pensare ai suoi precedenti più lontani risalenti ai graffiti che fungevano da insegne nelle taverne romane.

Il termine italiano “manifesto” etimologicamente significa “rendere noto”, “far conoscere”. I primi manifesti erano comunicazioni che nel medioevo venivano affidate agli “strilloni”, ai “banditori” in giro per le strade che annunciavano le notizie ad una popolazione quasi totalmente analfabeta, diventando così il mezzo più efficace d’informazione.

Con la diffusione della stampa nel 1493 si rese possibile la propagazione ad un pubblico più vasto di tali messaggi. Gli anni a cavallo fra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 costituiscono il periodo d’oro del manifesto, specie quello turistico. È l’epoca in cui si realizzano e si ampliano linee ferroviarie, sorgono compagnie di battelli a vapore, si costruiscono grandi alberghi. Questo momento storico è caratterizzato anche dalla produzione di manifesti con temi diversi dal turismo, toccanti il mondo dello spettacolo, lo sport, l’economia nonché la pubblicità di beni di largo consumo. In quest’ultimo caso il testo è raro e molto spesso appare solo la marca da sponsorizzare.

Specie in Europa, il ruolo sociale del manifesto è stato grandissimo e ancor oggi, dopo l’avvento della televisione, del computer e della telefonia mobile, esso riesce a mantenere pur sempre un valido posto nel firmamento dell’immagine.

Il manifesto raggiunge tutta la popolazione, giovani e anziani, pedoni e utenti di mezzi pubblici di trasporto, ciclisti e automobilisti. I manifesti li troviamo dappertutto: nelle vie delle città, nelle stazioni, nei viali, negli stadi, lungo le strade di grande traffico, persino nelle valli e nei parchi, ben integrati nel paesaggio. L’importanza storico-sociale del manifesto viene avvalorata dalla presenza di famosi artisti, pittori, grafici e fotografi che contribuirono attivamente alla sua divulgazione.

Esso è pur sempre un prodotto dell’arte grafica e si avvale contemporaneamente dell’ausilio di più specialisti: l’artista in senso stretto (che ha creato l’immagine di base, la bozza del tema centrale), il maestro grafico che ha riunito (e corretto) le varie componenti per l’immagine finale ed infine lo stampatore. Ogni manifesto mostra le varie tendenze figurative ed artistiche della sua epoca. Come visto, tutti i manifesti turistici nascono dai viaggi, ossia si sostituiscono alle prime impressioni trasmesse su diari, lettere od anche acquarelli e disegni fatti dai primi viaggiatori che desideravano così ricordare il soggiorno effettuato. La Svizzera, che era una gradita meta di viaggio già nell’800, curò in particolare questa forma di rappresentazione.

Dalle incisioni su rame, colorate a mano, nascevano poi, grazie alle nuove tecniche di stampa, le litografie di paesaggi eseguite in maniera metodica ed in misura ragguardevole. I primi e veri manifesti turistici presentano delle caratteristiche ben precise. La grafica del paesaggio o l’orario ferroviario, illustrato con una pittoresca immagine, sono sempre presenti. In seguito si passò alla tecnica di riempire gli interspazi con disegni floreali per dare alla figura un’impressione unitaria. Successivamente prende spazio la fissazione prevalente di un motivo centrale dominante su quasi tutto lo spazio del manifesto. Al posto o assieme agli ornamenti floreali appaiono figure allegoriche, specie femminili. L’arte della “Belle Epoque” si fa sentire anche nel nostro paese.

Quest’ultimo sviluppo si compie a cavallo dei due secoli, grazie alla forte influenza prodotta in Francia ed Inghilterra dalla mano di grandi artisti quali Jules Chéret, Pierre Bonnard, Toulouse-Lautrec e Théophile Steinlen, svizzero di nascita e francese di adozione.

Altre tendenze espressive iniziano negli anni ’20. Le conquiste formali del cubismo e dell’espressionismo, unite al piacere sensuale dei colori, accedono al manifesto. Ancora una volta sono noti pittori che danno al manifesto turistico efficacia pubblicitaria e validità artistica. Tra questi ricordiamo gli elvetici Otto Baumberger, Daniele Buzzi, Emil Cardinaux, Hans Erni, Augusto Giacometti, Otto Morach, e Niklaus Stöcklin.

Alla fine degli anni ’30 appaiono in Svizzera manifesti pittoreschi, tendenti ad esaltare in un certo qual modo la nazionalità svizzera di particolari località turistiche. Questa tendenza rappresentativa dura fino alla metà degli anni ’50, allorquando si affiancano alle tematiche del turismo tradizionale altre come quelle dell’automobilismo e del mondo degli anziani.

A partire dagli anni ’60, all’espressione figurativa tradizionalmente fantasiosa si affianca quella fotografica, grazie alle tecniche sempre più sofisticate del settore riproduttivo e grafico.

Alla fine degli anni ’80 si affacciano infine le immagini disegnate direttamente con il computer. Oggigiorno l’arte del manifesto è fortemente influenzata da questo tipo di supporto grafico che facilita l’opera dell’autore e dello stampatore.

Il Tiro Federlale e la Fiera Svizzera di Lugano

Le radici del Tiro Federale risiedono nelle più remote tradizioni svizzere delle feste di tiro, ma la sua nascita ufficiale avvenne ad Aarau nel 1824, quando fu fondata la Società dei Carabinieri. Dopo l’introduzione del servizio militare obbligatorio (1848) fu imposto nel 1874 l’obbligo del tiro anche fuori dal servizio e vennero incaricate le società di tiro di organizzarne gli esercizi in appositi poligoni.

Nel 1908 fu disposto che ogni soldato dovesse essere un membro attivo delle società di tiro. Queste ultime si occuparono anche dello svolgimento di corsi per giovani tiratori, creando così un legame tra la cultura civica del tiro e quella militare che rimase saldo per quasi un secolo, anche a causa della minaccia esterna durante le due guerre mondiali.

La Fiera Svizzera di Lugano nacque nel 1933 quando alcuni cittadini di Lugano e Castagnola decisero di trasformare la Festa della Vendemmia, tenutasi l’anno precedente a Castagnola, in una mostra agricolo-industriale. La manifestazione ebbe uno sviluppo tale che in pochi anni divenne la terza fiera della Svizzera, raggiungendo il suo massimo splendore nel 1944. Dopo quell’anno la sua importanza diminuì tanto da scomparire negli anni ‘50, venendo poi sostituita negli anni ‘60 dalla mostra campionaria “Artecasa”.

Linee ferroviarie e di montagna

La ferrovia è stata fondamentale per la Svizzera in quanto le ha permesso di sviluppare una società fondata sull’industria e sui servizi, con conseguenti conquiste a livello tecnico, economico e sociale. Nell’ambito della politica dei trasporti la ferrovia conserva ancora oggi una posizione centrale anche sotto il profilo ecologico. Alla metà dell’800, al contrario di altri paesi europei, la Svizzera non possedeva ancora linee ferroviarie, ad eccezione di un breve tratto costruito tra Zurigo e Baden nel 1847. Si avvertiva ormai la necessità di aprirsi ai percorsi ferroviari, sia perché il capitale straniero premeva alle frontiere con progetti e domande di concessioni, sia per evitare che il paese, in piena espansione industriale e commerciale, rimanesse privo di un’importante infrastruttura, sia per creare quel mercato comune tra i cantoni che aveva in fondo ispirato la fondazione dello Stato Federale.

Lo sviluppo della ferrovia svizzera nel XIX secolo fu dovuto a imprenditori, industriali e banchieri attivi anche nella politica federale, come lo zurighese Alfred Escher. Nel 1852 la Confederazione delegò ai cantoni la competenza per la costruzione e l’esercizio di strade ferrate e per il rilascio delle relative concessioni. Dato che il finanziamento era garantito da capitali privati e da sovvenzioni comunali e cantonali, le compagnie ferroviarie pianificarono l’attività orientandosi al profitto, con un conseguente inasprimento della concorrenza.

Già nel 1861 molte ferrovie si trovarono però in difficoltà finanziarie e diverse di esse dipendevano anche dal sostegno estero.

Le conseguenze della guerra franco-prussiana (1870-71) evidenziarono i limiti del settore ferroviario che, in quanto privato e pur sottoposto a sorveglianza cantonale, non poteva assicurare né l’approvvigionamento del paese né uno spostamento rapido delle truppe. A questa situazione cercò di porre rimedio una nuova legge sulle ferrovie (1872), che conferì alla Confederazione il diritto di rilasciare concessioni e il controllo su costruzioni, esercizio, tariffe e contabilità. La nazionalizzazione delle ferrovie divenne così ben presto un tema politico.

Tra il 1900 e il 1909, tramite le FFS, la Confederazione acquistò cinque grandi compagnie: Giura-Sempione (937 km), Nord-Est (771 km), Ferrovia Centrale (398 km), Ferrovie Svizzere Unite (269 km) e Ferrovia del Gottardo (273 km); dal 1913 al 1948 vennero rilevate altre quattro ferrovie private più piccole.

Le principali compagnie da ricordare, presenti, scomparse o fusionate che hanno fatto la storia delle ferrovie elvetiche, sono:

-

Ferrovia Centrale Svizzera, fondata a Basilea nel 1853, integrata nel 1902 nelle FFS

-

Ferrovia del Nord-Est, fondata a Zurigo nel 1853, integrata nelle FFS nel 1902

-

Ferrovie Svizzere Unite, con sede a San Gallo, nate nel 1857 e passate alle FFS nel 1902

-

Ferrovia del Gottardo, costituita a Lucerna nel 1871 e artefice del traforo del Gottardo, rilevata nel 1909 dalle FFS

-

FNS Ferrovia Nazionale Svizzera, nata nel 1875 quale nuova trasversale dell’Altopiano, scomparsa nel 1878

-

Ferrovia Retica, nata nel 1889, ampliatasi negli anni successivi

-

Ferrovia del Giura-Sempione, nata da una fusione di più società nel 1890-91, ripresa nel 1903 dalle FFS

-

FFS Ferrovie Federali Svizzere, costituitesi ufficialmente il 1.1.1902 su decisione del popolo (20.2.1898) conglobarono diverse compagnie. Le FFS sono oggi il punto di riferimento principale del traffico ferroviario in territorio elvetico.

-

BLS Berna-Lötschberg-Sempione, fondata nel 1906 e importante artefice del traforo del Lötschberg, divenne BLS Lötschbergbahn nel 1997 e BLS SA nel 2006

-

Ferrovia del Furka-Oberalp (FO), fondata a Briga nel 1925 e fusasi nel 2002 con la ferrovia Briga-Visp-Zermatt formando la Matterhorn Gotthard Bahn

-

Ferrovie Appenzellesi, nate nel 1988 dal susseguirsi di fusione di società ferroviarie costituitesi tra il 1875 e il 1911

-

Zentralbahn con sede a Stansstad, nata nel 2005 dalla fusione di più compagnie operanti nella regione sin dal 1888

Evoluzione della rete ferroviaria svizzera (in km) nell’arco di un secolo.

FFS: 3'503 km ca. nel periodo 1942/47, 2'933 km nel 1975, 3'007 km nel 1995.

Ferrovie private: 3'789 nel 1900 (di cui 3'186 a scarto ordinario e 603 a scartamento ridotto), 2'297 km nel periodo 1942/47 (di cui 777 a scarto ordinario e 1'520 a scartamento ridotto), 2'043 km nel 1975, 2'038 km nel 1995 (di cui 725 a scarto ordinario e 1'313 a scartamento ridotto).

Per un totale di: 3'789 nel 1900, 5'800 km ca. nel periodo 1942/47, 4'976 km nel 1975, 5'045 km nel 1995.

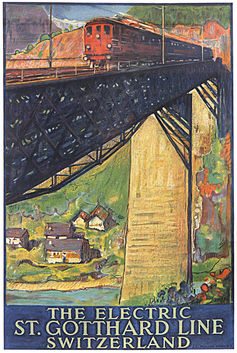

La linea ferroviaria del Gottardo

Prima dell’entrata in servizio della nuova Ferrovia Transalpina NFTA (di cui il primo tratto è stato ultimato nel 2016) la vecchia linea ferroviaria del San Gottardo, con i suoi 90 chilometri attraverso le Alpi, ha rappresentato per 134 anni l’asse vitale del traffico di transito che percorre la Svizzera per congiungere il nord e il sud dell’Europa.

La tratta di montagna inizia direttamente dopo l’ultimo scambio nella stazione di Erstfeld, dove i binari cominciano improvvisamente a salire. Per i successivi 29 chilometri, fino a Göschenen, i treni si arrampicano coprendo un dislivello di 634 metri, per poi addentrarsi per 15 chilometri nella galleria di valico, che raggiunge il suo culmine proprio nella parte centrale del traforo. Infine i treni scendono a valle per 50 chilometri verso Biasca.

La tratta percorsa comprende 32 gallerie e 13 viadotti. Nel loro viaggio verso sud i treni superano anche il confine linguistico, così che improvvisamente non si parla più tedesco, ma italiano. Questo incontro di culture costituisce un altro dei tasselli che concorrono a creare il mito della ferrovia del San Gottardo. La linea ferroviaria fu costruita dalla Gotthardbahngesellschaft, fondata nel 1871. Nel 1874 terminarono i lavori di costruzione delle ferrovie delle valli ticinesi, mentre le linee di accesso Lucerna-Immensee e Zugo-Arth-Goldau furono completate nel 1897.

Problemi finanziari e di tempo portarono alla costruzione delle linee d’accesso più ripide del previsto, con curve strette e a semplice binario (salvo per le gallerie). Il 1° giugno 1882 iniziò il traffico regolare sulla linea del Gottardo. La galleria era stata inaugurata il 1° gennaio 1882, in ritardo rispetto alla tabella di marcia, nonostante l’impiego delle tecniche più moderne (uso della dinamite) e l’inasprimento delle condizioni di lavoro (177 morti solo per la costruzione della galleria di valico).

Fu solo tra i mesi di gennaio e dicembre del 1882 che i treni cominciarono a transitare ininterrottamente lungo la prima trasversale alpina della Svizzera. Tra le compagnie private nazionali, la Ferrovia del Gottardo risultò tecnicamente all’avanguardia (freni automatici, vagoni a quattro assali, vagoni salone, grandi locomotive a vapore).

Come più importante opera viaria svizzera del XIX secolo, la linea del Gottardo ebbe significative ripercussioni sulla geografia economica del paese. I flussi di merci e in parte anche il traffico viaggiatori si concentrarono sull’asse del San Gottardo, favorito anche dalla nuova legge federale sulle ferrovie del 1872 che permetteva la costruzione di nuove linee di accesso verso il Gottardo.

Le Ferrovie Federali Svizzere presero possesso della compagnia nel 1909. Gli ultimi raddoppi di binario furono completati nel 1966. Ponti e gallerie vengono modernizzati costantemente ancora oggi, per mantenere in funzione questa struttura anche a scopo turistico.

Il servizio AutoPostale

Il servizio di trasporto postale di passeggeri nasce nel 1849, con la creazione di una rete di diligenze postali, la cui ultima rappresentante “il leggendario postale del Gottardo” circola ancora oggi a scopo turistico sulla strada del valico del San Gottardo. Dal 1906 la rete di trasporto in Svizzera si è andata costantemente ampliando. Nel 2003 AutoPostale ha trasportato per la prima volta oltre 100 milioni di passeggeri.

Ecco alcune date significative dell’evoluzione del servizio:

-

1849 La posta federale rileva le diligenze cantonali esistenti;

-

1906 1° collegamento regolare motorizzato Berna-Detligen;

-

1919 Inaugurazione delle linee di AutoPostale del Sempione;

-

1921 Nascita degli autopostali alpini e introduzione di linee sui passi del Grimsel, Furka, S. Bernardino e Oberalp;

-

1927 Gli autopostali viaggiano anche sul passo della Flüela, 39 strade montane diventano tratte autopostali alpine;

-

1933 Circolano i primi autopostali con rimorchio passeggeri;

-

1946 Inaugurazione della strada del passo del Susten: è l’inizio del periodo d’oro degli autopostali alpini;

-

1961 Soppressa l’ultima posta a cavallo sulla linea Avers-Juf;

-

1970 Assunzione della prima autista;

-

1996 Entra in vigore la nuova legge sulle ferrovie; i Cantoni diventano responsabili dei trasporti regionali;

-

2003 AutoPostale trasporta oltre 100 milioni di passeggeri;

-

2010 Entra in servizio il primo AutoPostale ibrido della Svizzera, in circolazione nell’area di Berna;

-

2019 Anno record con 167 milioni di passeggeri trasportati.

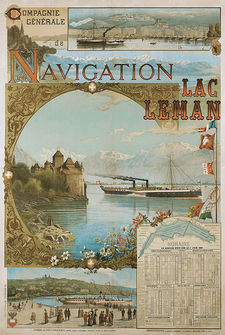

La navigazione

Agli albori del turismo le navi a vapore rappresentarono un importante mezzo di trasporto e una moderna attrazione, al massimo della sua popolarità durante la Belle Epoque. Il primo piroscafo a ruote circolò sul lago di Ginevra dal 1823; linee di piroscafi solcarono i principali laghi svizzeri dal 1850 (da ultimo il lago di Bienne dal 1878). I porti turistici, i lungolago e gli alberghi formavano un insieme urbanistico, come a Montreux o a Lucerna.

Fino al XIX secolo inoltrato le tecniche di costruzione navale rimasero sostanzialmente invariate. Sui laghi i remi e le vele costituivano i principali sistemi di propulsione. Sui fiumi la corrente costituiva la principale spinta per gli spostamenti a valle con velocità di 5-17 km/h; la navigazione controcorrente avveniva tramite pertiche o alaggio. Dagli anni 1820-30 la navigazione mutò notevolmente con la propulsione a vapore.

Per i prodotti di largo consumo e le merci pesanti la navigazione risultava vantaggiosa rispetto alle vie terrestri grazie alla grande capacità di carico e ai prezzi di trasporto convenienti.

Con la formazione delle signorie territoriali nel XIV-XV sec. crebbe anche il controllo di queste ultime sulla navigazione, mirante non solo a ottenere entrate fiscali e consolidare il proprio dominio, ma anche a salvaguardare e dare regolarità alle correnti di traffico, agli approvvigionamenti dei mercati cittadini e alla partecipazione ai traffici commerciali e di transito.

Dalla metà del XVIII secolo, con la costruzione di strade carrozzabili, la navigazione lacustre perse importanza, continuando comunque ad assicurare consistenti volumi di traffico, soprattutto di merci pesanti di largo consumo per l’approvvigionamento delle località rivierasche.

Tra il 1798 e il 1848 le società di battellieri vennero abolite, così come i relativi monopoli e privilegi. Dagli anni 1870-80 le imbarcazioni, inizialmente assai spartane e con un solo ponte, si diversificarono, spaziando dai battelli con salone per turisti alle navi più semplici da rimorchio per il trasporto di persone o per il carico di merci. Sui laghi la navigazione a vapore garantì velocità più elevate, fino a 20 km/h. Attorno al 1905 i laghi svizzeri risultavano percorsi da 256 imbarcazioni a vapore, di cui 61 per il solo trasporto di merci.

La diffusione delle ferrovie dagli anni 1850-60 segnò una profonda ferita: mentre per il turismo e per singole rotte la navigazione rimase rilevante, una parte cospicua del traffico merci e passeggeri passò alle ferrovie.

Importanti compagnie ferroviarie gestirono anche linee di navigazione, come la Ferrovia del Nord-Est (laghi di Costanza e Zurigo), la Ferrovia Centrale Svizzera (lago dei Quattro Cantoni) e la Ferrovia del Giura-Sempione e i suoi precursori (lago di Ginevra).

Di particolare rilievo per la Svizzera fu la navigazione sul Reno. In seguito alla costruzione dei porti basilesi, la moderna navigazione sul Reno si pose in concorrenza con la ferrovia riuscendo ad accaparrarsi una ragguardevole quantità del traffico di beni di massa nel periodo tra le due guerre mondiali.