Walter Herdeg

Zurigo 1908, Meilen-Zurigo 1995

Frequentò la scuola di arti applicate di Zurigo e la scuola superiore d’arte di Berlino. Nel 1933-37 studiò a Parigi, Londra e New York. Nel 1938 fondò insieme a Walter Amstutz la casa editrice e agenzia pubblicitaria Amstutz & Herdeg. Pubblicò la rivista Graphis (1944-86) e fu segretario generale della Alliance Graphique Internationale. Grafico e art director, curò l’immagine della Weltwoche e di Annabelle, e della stazione climatica di St. Moritz. Fu membro onorario di varie società internazionali di grafica e design, ottenendo diversi riconoscimenti.

Walter Koch

Amburgo 1875, Zurigo 1915

Dopo la scuola di arti applicate di Amburgo, studiò con lo scultore Johann Böse. Colpito da una malattia polmonare, nel 1898 si trasferì a Davos dove fu molto attivo artisticamente e ricevette numerosi incarichi come paesaggista e per la creazione di manifesti turistici. Le sue rappresentazioni alpine grigionesi furono influenzate da Ferdinand Hodler ed Emil Cardinaux. Nel 1914 organizzò il padiglione dell’Esposizione nazionale destinato agli stabilimenti di cura di Davos, vincendo il gran premio dell’esposizione.

Hugo Laubi

Zurigo 1888, Zurigo 1959

Dopo un apprendistato di litografo e stampatore, frequentò la scuola di arti applicate a Monaco e compì ulteriori studi a Parigi. Lavorò come grafico a Londra e Parigi, assumendo poi nel 1918 la direzione artistica della stamperia dei fratelli Fretz a Zurigo. In seguito fu attivo come grafico indipendente. Creò oltre 60 manifesti, specie per l’artigianato e l’industria. Nel 1920 lavorò a Filadelfia e New York. Si dedicò anche alla pittura, dipingendo paesaggi. Le sue opere grafiche sono presenti al Kunstmuseum di Winterthur e al Politecnico federale di Zurigo.

Herbert Leupin

Beinwill (SO) 1916, Beinwill (SO) 1999

Dopo la Scuola di Arte Decorativa a Basilea (1932-35), studia per un anno a Parigi con Paul Colin e scopre Cassandre che lo influenzerà con il suo stile sobrio e naturale. Tornato a Basilea, nel 1937 apre il suo studio professionale. La sua attività spazia nei vari campi della grafica, dai bozzetti, ai marchi, alle illustrazioni e alla grafica editoriale. Paradossalmente, a dispetto della sua versatilità, i suoi lavori sono però contraddistinti da uno stile inconfondibile: la sua firma è il suo umorismo, il suo ammiccare, che trasferisce nella grafica pubblicitaria.

Armando Losa

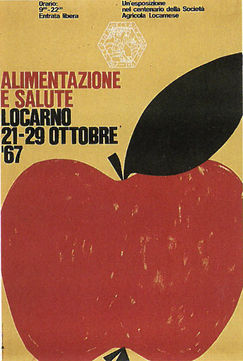

Locarno 1936, Lugano 2016

Dopo tre anni come meccanico, interrompe il suo apprendistato e frequenta la scuola d’arte a Lugano e si diploma. Lavora come pittore di caratteri tipografici in Ticino, poi fino al 1960 come decoratore a Bienne e come artista grafico a Zurigo. Tra il 1960-64 frequenta l’Accademia di Brera a Milano. Nel 1965 apre il suo studio di grafica pubblicitaria a Locarno, dove progetta poster culturali. Numerosi sono i riconoscimenti per i concorsi (Arte Casa 1973 e 1987). Oltre al lavoro grafico, si è occupato anche di pittura e scultura.

Burkhard Mangold

Basilea 1873, Basilea 1950

Studiò alla scuola di arti e mestieri a Basilea e a Monaco (1894-1900), dove insegnò anche per un breve periodo. Titolare di un proprio studio a Basilea, dal 1905 collaborò come litografo per la tipografia Wolfensberger di Zurigo. A Basilea insegnò litografia e pittura su vetro alla scuola di arti e mestieri. Fu attivo in quasi tutti i campi dell’arte decorativa e applicata (pittura murale e su vetro, illustrazione di libri, ecc…) e acquisì fama internazionale quale pioniere della cartellonistica, sviluppando un linguaggio di grande varietà ed espressività.

Libico Maraja

Bellinzona 1912, Montorfano (Como) 1983

Si formò alla Scuola d’Arte diurna del Liceo di Lugano frequentando i corsi di ornato e plastica. Nel 1928-29 ottiene, a conferma delle sue capacità, il Premio Giuseppe e Valentina Maraini per il disegno e il Premio Antonio Bariffi per la plastica. Terminati gli studi apre un atelier in via Dufour, avviando una precoce carriera di pittore che porterà avanti tutta la vita.

Essendo di nazionalità italiana, nel 1936 è costretto a partire col padre, accusato di complottare per l’irredentismo del Ticino, e si stabilisce a Como. Pur mantenendo stretti rapporti col Ticino, almeno ancora per quasi due decenni, avvia nella città lariana una fortunata carriera di disegnatore quale protagonista nella creazione della “Rosa di Bagdad” per il cinema d’animazione italiano, che gli valse il 1° Premio internazionale al Festival cinematografico di Venezia. Fu attivo anche come illustratore di libri per l’infanzia e per la gioventù, collaborando per lunghi anni con la Fratelli Fabbri Editore di Milano.

Di Maraja sono stati riscoperti bozzetti e manifesti dedicati ad attività commerciali ticinesi ed italiane, e soprattutto riconsiderati i suoi i manifesti per la Festa della Vendemmia di Lugano, alcuni firmati con lo pseudonimo “Esbe”. Nei manifesti della Festa della Vendemmia degli anni ‘30 risalta l’influsso della retorica e dello stile grafico fascista. Dopo di lui arrivò un nuovo artista, Daniele Buzzi, che avrebbe monopolizzato i manifesti della Festa della Vendemmia fino agli inizi degli anni ‘70.

Herbert Matter

Engelberg 1907, Springs (USA) 1984

Studiò alla scuola di belle arti di Ginevra nel 1924-26. Dopo aver lavorato come grafico pubblicitario a Engelberg, frequentò l’Accademia moderna di Parigi, dove conobbe il cartellonistra Cassandre e lavorò per alcuni anni come fotografo e tipografo. Rientrato a Zurigo acquisì notorietà con i suoi suggestivi manifesti turistici, realizzati con fotomontaggi di ardita concezione e un uso innovativo dell’arte tipografica. Realizzò nel 1939 il padiglione svizzero all’Esposizione universale di New York e fu professore di grafica e fotografia (1952-76) all’Università di Yale.

Carl Moos

Monaco di Baviera 1878, Zurigo 1959

Frequentò corsi di nudo e modellistica a Monaco; per un breve periodo lavorò come artista del ricamo e nel 1897 come illustratore della stampa quotidiana di Monaco. In quegli anni ebbe successo come artista grafico, disegnando anche serie di cartoline sullo sport e il turismo. Allo scoppio della prima guerra mondiale lasciò Monaco e si trasferì a Zurigo. Come pittore creò paesaggi e scene di genere, ad olio, acquerello e tempera, occupandosi nel contempo di grafica stampata e partecipando a numerose mostre. Nel 1928-33 fu direttore artistico presso la Orell Füssli.

Otto Morach

Hubersdorf (SO) 1887, Zürich 1973

Studiò scienze naturali a Berna e seguì corsi presso la scuola di arti applicate. Compì soggiorni a Parigi, nel Giura basilese e nell’Oberland bernese. Insegnò disegno a Soletta e fu attivo quale pittore indipendente. Ebbe contatti con il movimento Dada e il Cabaret Voltaire. Trasferitosi a Zurigo (1919), fu docente di disegno ornamentale alla scuola di arti applicate (1919-53), scenografo e autore di manifesti e di dipinti murali. Le sue opere principali, in stile cubo-futurista, risalgono agli anni 1914-18. Nel 1971 fu insignito del premio artistico del canton Soletta.

Albert Muret

Morges (VD) 1874, Pully (VD) 1955

Studiò a Ginevra all’Ecole des Arts Industriels e poi a Parigi nel 1894-99. Nel 1902 si trasferì a Lens nel Vallese. Frequentò il pittore René Auberjonois e lo scrittore Charles-Ferdinand Ramuz, e ospitò il compositore Igor Stravinsky portando prestigio alla città di Lens. Le attività legate alla vita rurale furono per lui perenne fonte d’ispirazione. Celebre è il suo manifesto del 1913 “Le grand Saint-Bernard” che raffigura (scherzosamente) dei religiosi che scendono a valle. Nel 1917 Muret tornò a vivere vicino al lago Lemano, diminuendo col tempo la sua attività artistica.

Martin Peikert

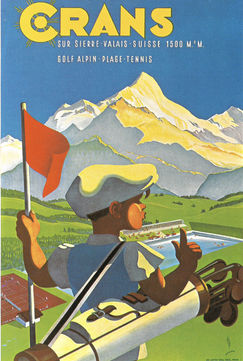

Zugo 1901, Zugo 1975

Dopo la scuola di belle arti a Ginevra, studiò a Stoccarda, Amburgo, Berlino e Parigi. Dal 1925, attivo presso lo studio grafico Orell Füssli, realizzò le copertine della rivista Wochenschau. All’inizio i suoi lavori erano contraddistinti da elementi figurativo-astratti, a cui in un secondo tempo subentrarono suggestivi caratteri tipografici, distintivi dei prodotti. Nei manifesti turistici degli anni 1940-60 attraverso l’uso di figure (femminili) stilizzate e ispirate ai fumetti, riuscì a trasmettere l’immagine di una Svizzera moderna e aperta alle tendenze artistiche internazionali.

Carlo Pellegrini

Albese con Cassano (Como) 1866, 1937

Studiò pittura all’Accademia di Brera a Milano e proseguì da autodidatta, esercitandosi nel disegno dal vero. Stabilitosi nel 1900 in Svizzera, visse dapprima a Ginevra, dove lavorò come consulente artistico alla casa editrice Vouga & Co, e quindi ad Adelboden. Dipinse paesaggi, soprattutto invernali e con soggetti sportivi, e realizzò numerosi manifesti e cartoline postali di analoga tematica. Su invito di Pierre de Coubertin, nel 1912 partecipò al concorso d’arte per i giochi olimpici di Stoccolma con il dipinto “Winter Sports”, che vinse la medaglia d’oro.

Anton Reckziegel

Gablonz (Boemia) 1865, Mödling (Vienna) 1936

Dopo una formazione a Gablonz, all’età di 19 anni si trasferì in Austria a Graz dove frequentò l’accademia d’arte seguendo i corsi del professor Heinrich Bank come pittore paesaggista. Terminati gli studi, lavorò per due anni all’Istituto di geografia militare a Vienna come cartografo. Nel 1893 si stabilì in Svizzera; fu dapprima attivo presso l’atelier litografico Müller & Co. (Müller & Trüb dal 1895) ad Aarau e intorno al 1898 presso la tipografia Hubacher a Berna.

La sua versatilità gli permise di creare circa 90 manifesti, il più delle volte rivelatisi riproduzioni molto dettagliate, quasi reali, di paesaggi. Grazie alla sua abilità dominò quindi per ben un decennio la cartellonistica turistica elvetica. Compì un viaggio di lavoro in Scandinavia nel 1908 per poi rientrare a Vienna nel 1909. Nel 1912 si stabilì a Mödling, sua residenza definitiva, dove continuò a lavorare come autore di cartoline postali, pittore e paesaggista.

Fra i vari artisti esteri che operarono in Svizzera nell’ambito della cartellonistica, Reckziegel è stato sicuramente quello che si è distinto maggiormente, costituendo un importante punto di riferimento per molti artisti svizzeri, sia per la qualità dei suoi lavori che per le molte opere prodotte. Si può ben dire che queste hanno ben raffigurato buona parte del territorio elvetico… ancor prima dell’avvento della fotografia professionale.

Luigi Rossi

Lugano-Cassarate 1853, Tesserete 1923

A Milano frequentò l’Accademia di Brera. Lavorò come illustratore a Parigi (1885-89) dove conobbe vari artisti. Nel 1895 partecipò alla prima Biennale di Venezia. Negli anni 1893-97 si occupò della riorganizzazione delle scuole di disegno del canton Ticino. Fu membro dell’Accademia di Brera e dell’Accademia Albertina di Torino. Famosissimo il suo manifesto commissionato dalla ferrovia Lugano-Tesserete con la bella immagine della chiesa capriaschese. Oltre a ritratti e paesaggi dipinse scene di vita contadina che denotano l’influsso di Ferdinand Hodler.

Ernst Emil Schlatter

Zurigo 1883, Uttwil (TG) 1945

Dal 1898 completò un apprendistato di quattro anni come litografo presso l’Istituto Poligrafico di Zurigo. Nel 1905 si trasferì a Stoccarda, dove lavorò per sei mesi come litografo per Otto Seger e studiò per un anno e mezzo presso la scuola di arti e mestieri con Lang, Kolb, Rochga e Cissarz. Preferiva dipingere e disegnare in grandi spazi aperti, ciò che definì come il suo più alto insegnante. Nelle sue opere rimase fedele alla rappresentazione naturalistica, coerentemente al suo carattere borghese. Tornato a Zurigo, lavorò come graphic designer freelance per gli istituti di arti grafiche Fretz, Müller e Wolfensberger, nonché per Trüb ad Aarau. Specializzatosi in poster, sviluppò nuove tecniche nell’uso della litografia a colori per la quale dimostrava una forte inclinazione e un grande talento.

Nel 1910 effettuò un altro soggiorno di studio a Monaco. Qui ebbe luogo il passaggio dall’artista grafico al magistrale creatore di paesaggi. Di ritorno a Zurigo, divenne direttore artistico del Wolfensberger Art Institute (1911-1913). Molti dei poster che creò personalmente hanno conservato il loro valore artistico fino ad oggi e sono anche riconosciuti a livello internazionale. Nel 1920 iniziò a lavorare come artista indipendente in grafica e pittura. È stato per anni presidente dell’Associazione degli artisti di Zurigo. Paesaggi della Turgovia, in particolare sul Lago di Costanza, raffigurazioni delle montagne, ma anche nature morte floreali e caricature sono stati i suoi soggetti più popolari.

Albert Steiner

Frutigen 1877, Frutigen 1965

Dopo un apprendistato di fotografo presso Jean Moeglé a Thun, dal 1901 al 1904 lavorò presso il fotografo ginevrino Fred Boissonnas. Trasferitosi a St. Moritz nel 1906 fu inizialmente impiegato dal fotografo Walther Küpfer prima di aprire il proprio studio fotografico nel 1909. Nel 1924 si installò in un nuovo grande atelier assieme al figlio Hans. Le sue fotografie di paesaggi engadinesi, tra le più riprodotte dell’epoca pure per la cartellonistica, contribuirono a rendere popolare anche all’estero l’immagine della Svizzera come nazione alpina.

Théophile Alexandre Steinlen

Losanna 1859, Parigi 1923

Pittore, incisore e litografo di origine svizzera fu collaboratore con Bruant e Lautrec al “Mirliton” e altri giornali satirici del tempo. I suoi soggetti prediletti furono i gatti, i bambini e le scene di vita della periferia parigina. Fu anche un socialista convinto e cercò con le sue immagini di sostenere la lotta degli oppressi. Dopo gli studi, nel 1881 si trasferì a Parigi nel periodo in cui Montmartre raggiungeva il suo apice letterario ed artistico nel mondo.

Il suo primo manifesto fu Trouville sur Mer del 1885. Nel 1891 dipinse “Le rêve” e scoprì la litografia. I quadri del 1894, anno in cui fece la sua prima esposizione a la Bodinière, mostrano la sua denuncia della miseria e della violenza. Frequentando a Parigi il cabaret Le Chat Noir ebbe modo di conoscere Toulouse Lautrec. È di Steinlen la famosa immagine del 1990 Le Chat Noir, affissa alla porta del cabaret.

Dal 1913 al 1919 produsse molti manifesti di guerra, denunciando la miseria dei soldati e della gente. Collaborò con le sue illustrazioni al settimanale rivoluzionario Chambord, fondato da Gérault Richard, deputato socialista e redattore della Petite Republique, firmandosi con lo pseudonimo Petit Pierre. Tra le sue più assidue e riuscite collaborazioni con periodici, vanno certamente ricordate quelle con L’Assiette au Beurre e soprattutto per Gil Blas (dal 1891), per il quale realizzò in 10 anni oltre 700 disegni, narranti la vita quotidiana, tra miseria e poesia, dei bassifondi di Parigi.